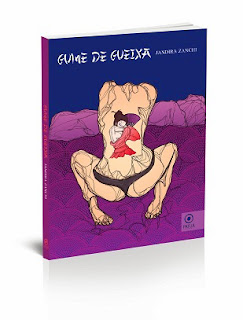

Texto publicado como introdução ao livro Gume de gueixa, de Jandira Zanchi, pela Editora Patuá.

Como é bastante sabido entre os conhecedores de poesia, Rimbaud, numa carta a Paul Demeny, sugeriu que o poeta deveria se tornar uma espécie de vidente por meio de um “longo, imenso e ponderado desregramento de todos os sentidos”[1]. Descontando as evidentes conotações místicas do termo vidente (uma variante da concepção romântica do poeta vate), podemos dizer que Rimbaud pensava numa poesia do futuro, projetiva — o poeta como “antena da raça”, para citar a formulação de Ezra Pound, que os conhecedores, mais uma vez, hão de reconhecer[2]. Abrindo-se para toda sorte de novas experiências, vivendo intensamente, colhendo com os sentidos muito de tudo (“todas as formas de amor, de sofrimento, de loucura”), o poeta esgota os caminhos previamente traçados, o campo mapeado do possível, até tocar, com a ponta dos dedos, o véu do desconhecido e descortinar o futuro. Aonde quer que a humanidade chegue um dia, o poeta já esteve lá e agora traz os ecos de uma terra distante e obscura. Como bem disse o mestre Caeiro:

Sou o descobridor da Natureza.

Sou o Argonauta das sensações verdadeiras.

Trago ao Universo um novo Universo

Porque trago ao Universo ele próprio.[3]

O país estranho do

qual o poeta nos fala é, afinal de contas, o nosso próprio, apenas limpo da

pátina gordurosa da rotina, da mesmice, dos clichês. Contudo, não é preciso,

como Rimbaud pretendia, impor ao poeta um modo de vida. Não, caros leitores,

não é preciso que o poeta se entregue ao ópio, ao absinto, à cocaína; não é

preciso que experimente o sexo grupal, o sexo com cadáveres, com cavalos; que

seja amarrado, pendurado, furado, costurado ou quem sabe penteado por serafins;

nem mesmo é preciso que leve à boca qualquer imundície. Alguns poetas, imagino

eu, nunca choraram sozinhos num banheiro sujo. Não sei se é o caso de Jandira Zanchi,

a quem conheço somente das veredas do mundo virtual. Ocorre que, como seus versos

demonstram, a poesia não é o produto de um desregramento prévio; ela é o

próprio caminho, o processo pelo qual nossos sentidos alucinam e passamos a

enxergar as coisas sob uma nova luz e por inusitadas perspectivas. Vejamos em

“A cor do rio”:

Decapitava a noite

seu frio mármore

estremecido de gozo

Se me permitem uma

rápida tentativa de exegese, talvez querendo inserir, imprópria e inadvertidamente,

uma mísera moeda de sentido na solda perfeita entre som e imagem[4],

o “frio mármore estremecido de gozo” é o rio com suas águas trêmulas, como

parece sugerir o nome do poema. Ou talvez seja a noite a decapitar-se a si

mesma. O que sei eu? O fato é que o poema, operando fora das figuras de

linguagem ratificadas pela tradição e apostando na ambiguidade e na indefinição

sintática, força-nos a olhar para as coisas mais corriqueiras com os olhos

prenhes de estranheza. Aprendemos a desaprender as coisas, com as pupilas

dilatadas de perplexidade: “Não-entender, não-entender, até se virar menino”,

na lição de Guimarães Rosa.

Contudo, alguns poemas

de Zanchi se fecham no mais intransigente hermetismo, forçando-nos a abdicar de

qualquer anseio interpretativo, como em “Umbigo”:

fumava

fumaças

de charutos rútilos

desejava desvios

de prantos e pratas

nádegas de defuntos

de charutos rútilos

desejava desvios

de prantos e pratas

nádegas de defuntos

esquálida

e vibrante

essa face nódoa

amante do umbigo

essa face nódoa

amante do umbigo

fertilizadora

de silêncios.

A evidente

estranheza das imagens dispensa qualquer comentário. O poema não é um enigma,

mas um verdadeiro mistério; ele não quer ser entendido: apenas sentido, fruído

— “O mistério não cede/ ele sobe desce”

(“Favorita”). E a corrosão do sentido tem como consequência um desmantelamento

do discurso, de modo que, não raro, nexos sintáticos são preteridos em favor da

livre associação de ideias ou palavras, abolindo-se a pontuação. Em “Favorita”:

luz

e dia sombra alta

a terra arde e ama

o Sol de seu príncipe

segue-se um terço

e partes.

a terra arde e ama

o Sol de seu príncipe

segue-se um terço

e partes.

Obviamente, estamos diante de uma autora que

se coloca em linha de continuidade com as experimentações surrealistas que,

desde certa vertente da poesia de Manuel Bandeira, possui forte tradição no

Brasil: Murilo Mendes, Jorge de Lima, os integrantes da Geração de 45 etc.

Entretanto, o que tais poetas não compartilham com Jandira Zachi é a dissolução

da forma e do discurso, que faz a sintaxe desesperar. Segundo as palavras da

própria poetisa: “testemunho — sem comover-me —/ a mutação da forma e sua

desarmonia/ alegria exuberância tirania de vida” (“Testemunho”). Mais correto,

portanto, é filiá-la ao nonsense caboclo

de Manoel de Barros, à poesia xamânica de Roberto Piva e, para apostar numa

referência externa, ao surrealismo (des)construtivista do português Herberto

Hélder.

Mas é com Piva que Zanchi comunga um

importante aspecto de sua poesia: o erotismo. Não um erotismo de uma carne que

se faz verbo; não um erotismo que se depreende de um corpo imaginado através

das palavras, emerso ao nível do significado, plenamente representado. Na

realidade, o que temos aqui é uma sedução pela palavra (num sentido em tudo

diverso ao que tal expressão tem recebido ultimamente na selva selvagem dos

simpatizantes da literatura comercial[5]),

pois, as palavras, trabalhadas em sua dimensão material, no âmbito do

significante, propiciam por si mesmas uma experiência que captura a

sensibilidade e instiga a imaginação. É o verbo que se faz carne, mas, neste

caso, uma carne embebida no gozo e destituída de culpa:

quero a ímpia e

colorida terra

outra vez nua

nos orgasmos

de seus rios e mares

amada sede de seres e sonhos. (grifos meus)

A poesia transfigura a natureza,

a realidade, tornando-a objeto de uma fruição sensualíssima, no entanto, além

disso, há a própria sonoridade da estrofe, seu ritmo, seus ecos, suas

aliterações, fazendo dos versos uma experiência inebriante, embalada no soçobro

do sentido:

Novilha na Rede...

antes que te voltes, Mulher,

a mão do bárbaro é novamente tua

beija-lhe em cada uma das três faces

o olho do centro

o amálgama do medo esquecido

em suas poeiras vagas vagabundas

de ilusões e cortejos

nua e na rua redime a forma e sua

discutível planificação de outras redes. (grifos meus)

antes que te voltes, Mulher,

a mão do bárbaro é novamente tua

beija-lhe em cada uma das três faces

o olho do centro

o amálgama do medo esquecido

em suas poeiras vagas vagabundas

de ilusões e cortejos

nua e na rua redime a forma e sua

discutível planificação de outras redes. (grifos meus)

As sugestões

eróticas do enunciado se fundem à volúpia das palavras na enunciação, formando

uma camada espessa de impressões sensoriais. O gozo não está somente no que se

entrevê nas frestas das palavras, no que se adivinha por detrás delas (pois o

detrás, algumas vezes, não existe); ele está também nas palavras elas mesmas,

em seu arranjo, no que contenham de sonoridade. Pleno gozo do signo: sedução

pelo significado e, sobretudo, pelo significante.

Nesse sentido —

o de uma poesia que, muitas vezes, despoja-se de qualquer lastro referencial

para melhor imprimir seu poder de sugestão —, temos uma obra poética que não se

quer limitada pelas regras da verossimilhança ou pelas amarras do possível. Ela

não se pretende verdadeira, tampouco mente, pois seus critérios são outros. A

voz lírica diz: “conheço o luxo de ser

nua e insofismável” (“Gume de gueixa”) e assim é a poesia de Zanchi —

despida de qualquer pretensão de apreender conceitualmente a realidade, de

emitir juízos e definições, ela se apresenta em sua beleza pura, em seu

esteticismo intoxicante, como a nos dizer: com a beleza não se discute. A

gueixa, cujo gume dá título ao livro, remete-nos à hetaira Friné diante do

Aéropago, absolvida de acusações caluniosas única e exclusivamente por força de

sua estonteante (e, por que não dizer, “insofismável”?) nudez.

***

O livro pode ser adquirido AQUI.

[1]

O trecho citado está entre os mais conhecidos da correspondência de Rimbaud

reunida no volume Lettres du voyant.

[2]

POUND, Ezra. Abc da Literatura.

Tradução Augusto de Campos e José Paulo Paes. 2ª ed. São Paulo: Cultrix, s.d.,

p. 77.

[3]

PESSOA, Fernando. “O guardador de rebanhos - XLVI”. In: Poesia completa de Alberto Caeiro. São Paulo: Companhia das Letras,

2005, p. 73.

[4]

Walter Benjamin comenta a respeito dos primórdios do surrealismo: “A vida só

parecia digna de ser vivida quando se dissolvia a fronteira entre o sono e a

vigília, permitindo a passagem em massa de figuras ondulantes, e a linguagem só

parecia autêntica quando o som e a imagem, a imagem e o som, se

interpenetravam, com exatidão automática, de forma tão feliz que não sobrava a

mínima fresta para inserir a pequena moeda a que chamamos ‘sentido’”. BENJAMIN,

Walter. “O surrealismo: o último instantâneo da inteligência europeia”. In: Magia e técnica, arte e política: ensaios

sobre literatura e história da cultura. Tradução Sérgio Paulo Rouanet. 7ª

ed. São Paulo: Brasiliense, 1994, p. 22.

[5]

Estou me referindo ao uso que os signatários de um tal “Manifesto silvestre”

deram à expressão.

Nenhum comentário:

Postar um comentário